新闻速递 & 外事动态

我校骆世明教授参加生物多样性保护利用高端政策论坛

来源:国际交流 发布时间:2021-10-18 浏览次数:103 次

在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会在昆明举行期间,《社区、科学与社会组织在生物多样性保护利用中的角色与合作高端政策论坛和对话》活动于2021年10月12日至13日在云南昆明成功举行。本次活动由联合国环境署国际生态系统管理伙伴计划和国际生物多样性中心和国际热带农业研究中心联盟共同主办。来自日本、意大利、荷兰、秘鲁、肯尼亚、津巴布韦、马来西亚等8个国家的研究机构和实践者,国内20多个科研单位、大学、社会组织及7个省16个农村社区的70位农民代表,共150余人参加了本次活动。论坛以“播厥百谷,藏种于民,多元合作,创新应对”为主题,强调社区、科学与政策之间的对话和不同群体、角色之间的协同,强调这种协同对于推进2020年后生物多样性保护的重要性。参加者围绕生物多样性和传统生态文化知识的保护利用、惠益分享和社区实践三个主题展开了热烈讨论和充分交流。

《生物多样性公约》执行秘书 伊丽莎白.穆雷玛女士致开幕词

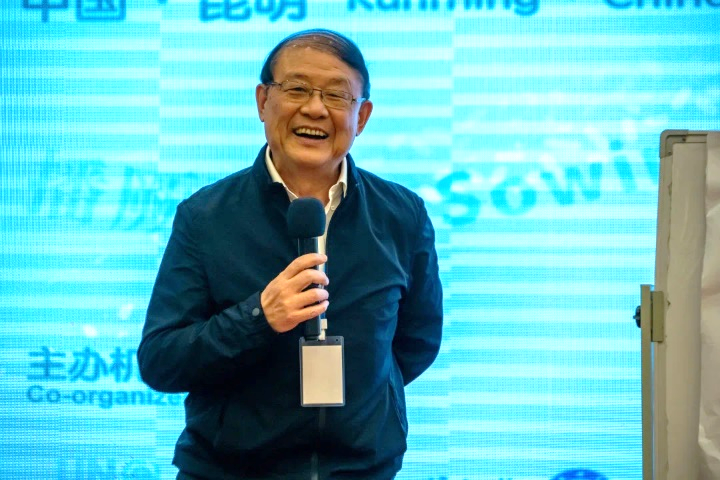

骆世明教授作会议总结发言

会议嘉宾合影

我校骆世明教授应邀参加了会议。在政策对话互动环节,骆世明教授就现代大农场生态转型方式、城市化与逆城市化趋势、基层农民与农村社区在多样化种子保存利用以及基层生态农业实践对国家政策的影响等表述了自己的看法。他主持了“生物多样性与惠益共享”主题论坛及随后的互动对话。他在“社区的声音和种子的活态交流”环节,通过阐述自然多样性-生物多样性-农业生物多样性-生态农业多样性-民族与社区文化多样性的关系,说明在保护与利用中,有一个相反的优先顺序。首先需要重视保护和弘扬民族与社区文化多样性,保护社会旺盛的多样化需求,对发展生态农业和保护农家品种生物多样性都至关重要。

骆世明教授还应邀在会议闭幕式上做总结发言,他表示:一个越来越开放的世界对本土文化会带来冲击和挑战,但是通过增长见识和对比思考,也更能够增长对民族文化的自觉和自信。通过生机勃勃的社区生物多样性保护实践,能够推动和改善地方和国家的相关政策,从而实现自下而上和自上而下努力的整合,全面推进农业生物多样性的保护、发掘和利用。在未来的发展中,对农业生物多样性的保护不应当排斥现代科学技术的发展,反而应当积极吸收现代科学技术和高新科技,在一种包容创新的环境中,让传统智慧和传统物种在乡村振兴和生态农业建设中活力闪烁、愈久弥新。他的发言得到了众多与会科学家、社区工作者和基层代表的赞誉与共鸣。

相关链接:

联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议(COP15)第一阶段会议于2021年10月11日至15日在昆明举办,国家主席习近平10月12日在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上通过视频方式发表共同构建地球生命共同体的主旨讲话。该会议是《生物多样性公约》历史上一次具有里程碑意义的大会,将总结过去10年全球生物多样性保护工作,制定2020年后全球生物多样性框架,确定2021年至2030年全球生物多样性目标。COP15的主题为“生态文明:共建地球生命共同体”。

(文/骆世明 曹文雁;图/骆世明)